我院地理系主任管超博士的最新研究成果“Grain size characteristics of the reticulate dunes of the Hobq Desert”在国际风沙地貌学的权威学术期刊《Journal of Arid Environments》上发表。《Journal of Arid Environments》(简称JAE),创刊于1996年,是Elsevier旗下全球风沙地貌领域最具影响力的刊物之一,影响因子为2.6,JCR-2区。

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2024.105279;引用:Guan C, Hasi E, Tang K. Grain size characteristics of the reticulate dunes of the Hobq Desert[J].Journal of Arid Environments, 2025, 226: 105279.

内容简介:

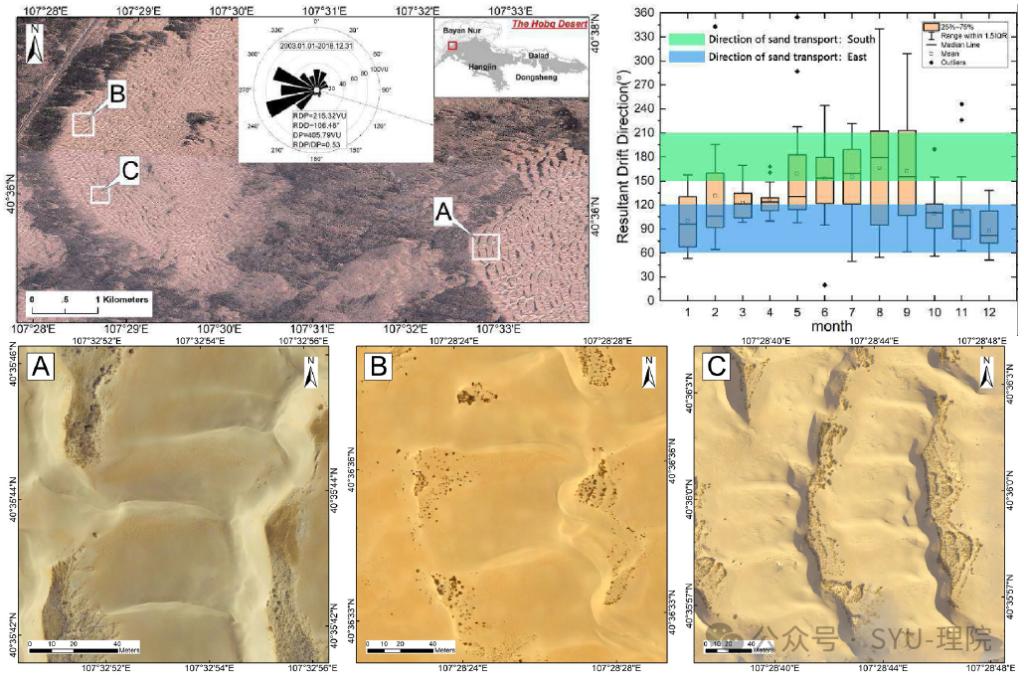

沙丘是干旱区风沙地貌的重要组成部分,其形态和演化机制一直是风沙地貌学研究的核心课题。格状沙丘作为一种特殊类型,由相互垂直的主梁和副梁构成,形成于双向风环境且沙源丰富的区域。这类沙丘的形态动力学过程复杂,其表层沉积物的粒度分布特征与气流作用、沙源性质及沙丘形态变化密切相关。然而,与横向沙丘、线形沙丘等类型相比,针对网状沙丘的系统研究仍较为缺乏。中国内蒙古库布齐沙漠西缘发育有典型的格状沙丘群,其独特的形态变化(如主梁“U”形变形、沙脊断裂形成缺口等)为研究双向风作用下沙丘动态过程提供了理想场所。本文通过分析该区域三个典型网状沙丘(A、B、C)的表层沉积物粒度特征,揭示了粒度分布与沙丘形态变化的响应关系,为理解格状沙丘的形成机制及风沙动态过程提供了新的科学依据。

研究区域与方法:

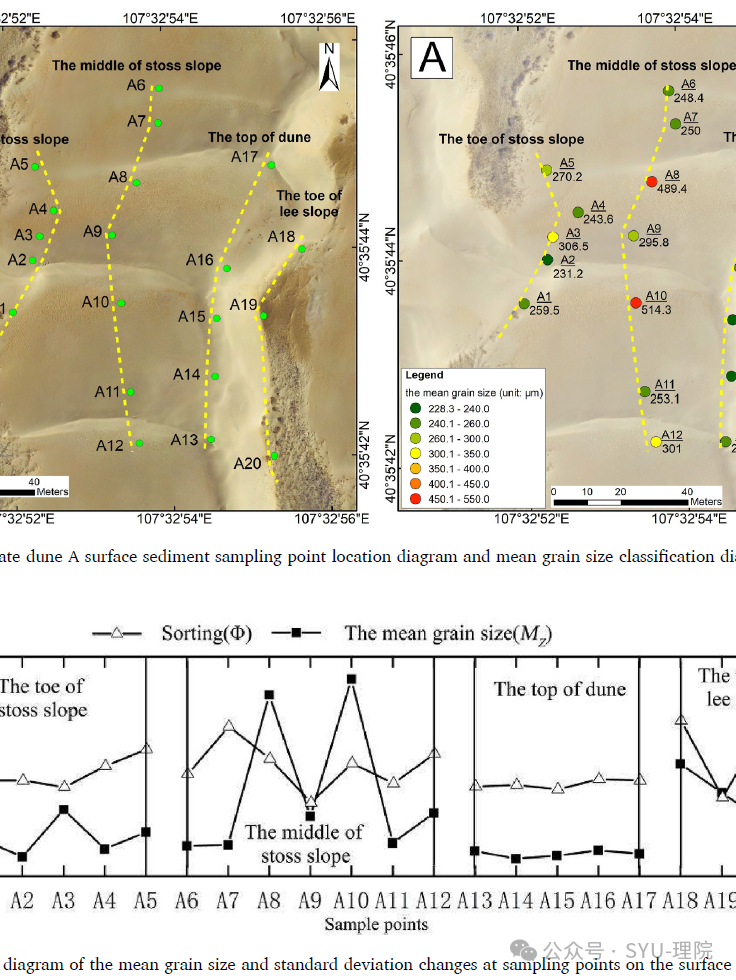

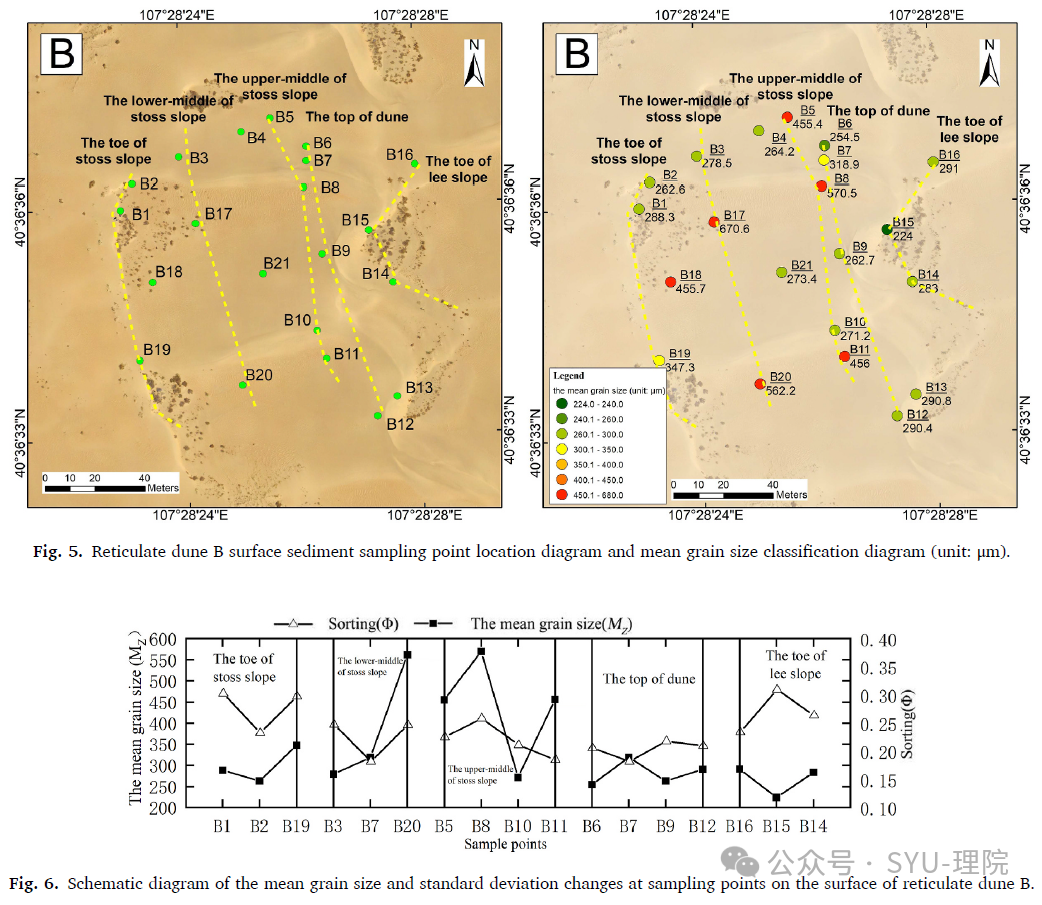

库布齐沙漠位于鄂尔多斯高原北部,总面积约1.87万平方公里,西、北、东三面被黄河环绕。研究区位于沙漠西缘,主要沙丘类型包括新月形沙丘链、复杂横向沙丘和网状沙丘。气象数据显示,该区域属于中等风能环境(合成输沙势RDP:215.32 VU),全年风向呈明显双峰特征:冬季以西风为主(合成输沙方向60°–120°),夏季以北风为主(150°–210°),为网状沙丘的发育提供了典型的风况条件。研究选取三个具有代表性的网状沙丘(A、B、C)进行采样。沙丘A为由两个单体沙丘连接的沙丘链,沙丘B为单体网状沙丘且主梁显著变形,沙丘C为由多个小沙丘组成的格状沙丘链。研究团队沿主梁的迎风坡脚线、坡中线、脊线及背风坡脚线布设采样点,共采集70个表层沉积物样本(0–1 cm深度)。采用美国Microtrac S3500激光粒度仪进行粒度分析,计算平均粒径(MZ)、分选系数(σi)、偏度(SKi)和峰度(KG)等参数,并结合RTK-GPS测量的沙丘形态数据,探讨粒度分布与形态演化的关联。

主要研究结果:

平均粒径从迎风坡脚向沙脊顶部逐渐变细,随后在背风坡脚再次粗化。例如,沙丘A迎风坡脚平均粒径为262.2μm,脊顶降至235.8μm,背风坡脚增至333.6μm。这种变化与沙源性质密切相关,研究区基底沉积物以多峰粗颗粒(≤2.5 Φ)为主,分选性差。气流搬运过程中,细颗粒更易被携带至脊顶,而粗颗粒滞留于坡脚。

分选性沿迎风坡向上逐渐改善,脊顶分选最佳(分选系数0.20–0.25)。背风坡脚的分选波动则与气流分离和反向涡旋导致的沉积差异有关。

副梁迎风坡(北风作用下)和脊顶的沉积物较细,而背风坡脚显著粗化。例如,沙丘B副梁背风坡脚平均粒径达670.6 μm(中砂范围)。这是由于北风斜向气流在副梁背风坡发生偏转,形成加速的纵向气流,将粗颗粒搬运至坡脚堆积。

短副梁的存在进一步影响粒度分布。当主梁与副梁之间形成狭窄缺口时,西风通过“狭管效应”加速侵蚀,导致缺口处出现沉积物(如沙丘B东南角的舌状沙斑)。

主梁的“U”形变形与短副梁的发育密切相关。北风作用下,短副梁背风坡的反向涡流持续侵蚀相邻区域,形成凹陷地形;西风通过缺口增强侵蚀,最终导致主梁断裂。这一过程改变了局部流场,使缺口附近沉积物粗化(平均粒径达449 μm),而断裂后的主梁向东延伸并连接相邻沙丘,形成连续沙脊。

副梁的规模与气流再附着距离(L)相关。野外观测与风洞实验表明,副梁背风坡气流的再附着距离约为沙丘高度的5倍(L≈5H),短副梁的形成正是气流再附着后沙粒堆积的结果。

研究创新与启示:

本文首次系统揭示了库布齐沙漠网状沙丘表层沉积物的粒度分异规律,并阐明了其与双向风作用下沙丘形态演化的动态耦合机制。研究发现,沙源的多峰粗颗粒特性主导了主梁的粒度垂向分选,而副梁背风坡的粗化则源于斜向气流的动力偏转。此外,短副梁的发育及其引发的流场变化,为解释网状沙丘的形态破碎化提供了关键证据。这些成果不仅深化了对网状沙丘形成机制的理论认识,还可为沙漠化防治和风沙工程提供科学参考。例如,沙丘缺口处粗颗粒的堆积可能影响植被固沙效果,需在生态治理中针对性设计阻沙措施。未来研究可进一步结合三维气流模拟与长期形态监测,量化不同风况下沙丘-气流-沉积物的交互过程,为复杂风沙地貌系统的动态建模奠定基础。

作者简介:

管超,博士,硕士生导师,理学院地理系主任兼任沈阳市地理学会秘书长,沈阳大学第四届“我最喜爱的教师”。研究方向:干早区地貌过程与GIS应用;土壤风蚀与土壤碳遥感;地理研学教育。科研成果:主持国家自然科学基金青年项目1项;主持东北地质科技创新中心区创基金项目1项;主持辽宁省教育厅面上项目1项;主持辽宁省科协科技创新智库青年项目1项。目前在《Geomorphology》、《Earth Surface Processes and Landforms》、《Journal of Arid Environments》、《中国沙漠》、《干旱区研究》等SCI、中文核心期刊发表文章10余篇。